職業適性について

児童福祉司を目指している人、あるいは既に児童福祉司となっている人の大半が、志望動機に「子どもが好きだから」ということを挙げます。もちろん子供が好きなことに越したことはありません。

しかし、子供が好きなだけであれば、保育士、教員、あるいは塾講師など、他にも子供に接するたくさんの仕事があります。実際に、保育士や教員は朝から夕方まで就業時間の大半を子供達と接することに使うため、志望動機の第一に「子供が好きなこと」を挙げるのであれば、保育士や教員の方が適していると思われます。

一方、児童福祉司業務の8割以上は、保護者など大人と接する仕事です。毎朝出勤すると所内ミーティングに始まり、ケースの家庭訪問、面接、警察・学校・児童養護施設等の職員との協議など、大人と接する時間が大半です。そう考えると、前提として『人とコミュニケーションを取ることが好き』でなければ、仕事を楽しくやりがいを持って続ける事はほぼ不可能です。

児童福祉司や児童心理司を目指す学生のほとんどが、教育学部や心理学部、福祉関係の学部に所属、あるいはその分野に興味がある人だと思います。『虐待から傷付いた子供を守りたい』、中にはそういった使命感を持っている人もいるでしょう。

現在、多くの児童相談所の課題として挙げられるのが、職員が数年で辞める、あるいは部署異動してしまい、経験のある児童福祉司がいない、育たないということです。初めはヤル気満々であっても、徐々に仕事内容の理想と現実に疲弊していき、休職や退職といった流れになっていきます。だからこそ、本当に自分は児童相談所で働くことが適しているのか、今一度自己分析をした上で職業選択をして欲しいのです。

児童福祉司は営業職に似ている?

児童相談所の業務はカウンセリングに似ている、そう誤解している人もたくさんいます。確かにカウンセリングに近い、傾聴していれば解決する相談内容もあるでしょう。傾聴自体を否定するわけではありません。

しかし、児童相談所では虐待を受けている子供を救うため、保護者の意に反しながら子供を保護する、あるいは触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる事件を起こした子供)への指導するなど、子供や保護者が望んでいない場面に『積極的に介入』して支援する場面が多数を占めます。

筆者が児童相談所に異動した際、相談援助業務について上司や同僚から色々と教えてもらいました。社会福祉士職、心理職や保健師など様々な職種の方から仕事のイロハを教えてもらいはするものの、知的能力だの面接技法だの知識面ばかりに偏り、イマイチ仕事内容にピンと来ませんでした。そんな時、ベテランの児童福祉司から「福祉サービスの営業だよ」と端的に言われたことが一番腑に落ちました。

児童相談所のお客とは

皆さんは職場に生命保険のセールスレディがやって来た場合、すぐに契約するでしょうか?ひょっとしたら、たまたま保険に加入したいと思っていた人もいるかもしれません。しかし、おそらく大半の人がそのまま受け流すのではないでしょうか?最近はそういった単純な営業自体少ないかもしれませんが(苦笑)。

一般的に営業では、「見込み顧客」、「潜在顧客(顕在層)」など、顧客ごとにセグメント(共通の属性を持っている顧客集団)を定め、セグメントごとに対応を変え顧客の獲得を目指します。

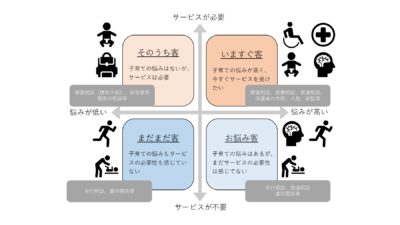

児童相談所も似たような性質があり、お客(クライエント)ごとに大まかな分類が出来ます。それでは児童相談所にはどういったお客がいるのでしょうか?

上記の図は子育ての悩みを横軸、サービス(支援)の必要性を縦軸に、4つに分類したものです。

①いますぐ客

これは保護者(お客)にとって悩みが高く、すぐにでも支援を受けたい場合です。身体・知的・発達障害といった各種障害相談の他、保護者が入院や収監、死亡し親族等の支援もないため、子供を預けなければいけないといった養護相談も該当します。保護者のニーズにあった支援となるため、児童福祉司として一番やりがいを感じやすいお客です。

②そのうち客

2つ目は、今は悩みはないけれども、将来的に福祉サービスや教育サービスが必要である場合です。妊婦から産後の子育て相談、保育所や認定こども園入所にかかる相談、療育手帳取得といった障害相談も該当します。①のいますぐ客と同様に、保護者のニーズにあった支援となるため、仕事のやりがいを感じやすいお客です。

③お悩み客

3つ目は、サービス(支援)の必要性を感じていないという点で、①と②のお客と大きく異なります。具体的には、罪を犯し警察から児童通告があり児童相談所に呼び出される非行相談、虐待通告があり同じく児童相談所から呼び出された場合などです。

初回の対応時には保護者や子供と激しく衝突する場合も多く見られますが、内心では保護者や子供自身にも悩みがあることから、対応して行くうちに意識が変わり、「①いますぐ客」へ移行する可能性もあり、介入の余地が十分にあるお客です。知識だけでなく、関係機関との連携等により、いかに上手く対応する事ができるか『児童福祉司としての力量が試されるお客』であり、経験を積んでいくとどんどんやりがいを感じてくるお客です。

④まだまだ客

最後は、悩みもサービス(支援)の必要性も感じていない場合です。非行相談であれば、保護者は子供の生活に興味関心がなく放置状態であり、子供は窃盗や傷害事件などの犯罪を繰り返し、親子ともに全く規範意識がない状況。

虐待事案であれば、保護者に虐待の認識がなく、暴力等を用いた躾こそが正義であると思い込み、人の意見を聞き入れず、支援を受け入れる可能性が限りなくゼロの状況です。こうした場合では、虐待により子供を保護すると、保護者と児童相談所が激しく対立する状況が延々と続き、リスクも非常に高いため家庭引取出来ず、施設入所(児童養護施設や里親へ措置)の同意も得られないため、最終的に家庭裁判所経由で入所措置となります。 「まだまだ客」の場合は、他3つの状態へ移行する可能性が非常に低いことから、子供救うことが唯一のやりがい、あるいは使命感となります。

実際に児童相談所で対応するお客のほとんどが、『いますぐ客』、『そのうち客』、『お悩み客』に分類され、『まだまだ客』は全体の1割未満と思われます。

しかし、業務時間の大半を『まだまだ客』や『お悩み客』に割かれているのが現状であり、児童福祉司として長く続けるためには知識や技量だけでなく、「辛抱強さ」や「忍耐力」がかなり求められます。

結論

ジョーは児童福祉司に求められる資質について、以下の5つが必要と感じています。

- 人とコミュニケーションをとる事が苦手ではない

- 分かりやすく伝える事が出来る

- 目標達成のために必要な接触量・行動量を理解している

- プラス思考

- 子供が好き

1と5はさておき、2の「分かりやすく伝える事が出来る」について、児童相談所では職員が心理や福祉の専門用語を使い、相手を混乱させる場面がよく見られます。例えば、知能検査の場面において「言語理解は◯◯です、知覚推理は◯◯です」と説明だけして、それが何を意味しているのか、実際の生活でどのような影響があるのか、相手が理解出来るように説明していないのです。

3の「目標達成のために必要な接触量・行動量を理解している」について、保護者や児童と一度会っただけで相手を判断する、あるいは電話の内容だけで決めつけるといった児童福祉司がたくさんいます。しかし、先ほどの「まだまだ客」を除き、多くのお客は何度も接触して行く事でいずれ変化が訪れます。『大人は変わらない』そう考えている児童福祉司自身が一番変わらないのです。1日で親友が出来ないように、相手を理解するためには相応の労力が必要ということを理解しましょう。

2と3は訓練次第、努力次第で何とでもなります。決して諦めることなく、また一度の挫折でへこたれることのないように是非頑張ってください。

業務で悩んでいる新人ケースワーカーには是非以下の本を読んでもらえればと思います。民間企業で働く若手営業マンの悪戦苦闘は、必ず児童福祉司にも通ずる事があると思います。